【人材育成】情報センスを妨げるもの

事業開発において、特に市場オリエンテッドからの事業開発において、情報センスを磨くことは日常的に行う必要がある。

PEST分析などはその代表的そして最も基本的なトレーニングである。しかし、PEST分析を知っていても活用できている人は殆どいない。勉強感覚なのだろう。分析をすることが目的ではなく気づきがあるかどうかである。

最初からテーマや領域を絞り込んで必要な或いは欲しい情報を探す傾向がある。答えありきでそれを後押しするような情報だけを集める。これはネットで応え探しをしているようなもので何も考えていない。行動経済学或いは消費者心理でいうシステムⅠといえる。一生懸命やっているようで実は作業である。

この場合、認知的不協和という現象が起こるので、自分の仮説を否定する情報などは無意識に無視される。

結果、その事業計画案は面白いものではなく、ビジョナリーでもなく、執着もない。実行にさえ至らない。仮に実験してみたらと言われたら、落としどころを考えるか、実験に至らないように理由探しをすることさえある。

【人材育成】技術者にマーケティング

個人的な印象であるが、日本の企業はマーケティングに弱い。弱いというよりそういう育ち方(市場オリエンテッド)をしていないので、上司部下とマインドやセンスが伝承されることはない。

MBAではマーケティングは必須科目である。企業研修においても企画・営業系であれば恐らくは必須だろう。では技術系はどうだろうか。そもそもそうした部門別・機能別に分けるという発想自体が事業開発には不適である。マーケティングは全社員がスキルとセンスを有して良いエレメンタリーなものだ(濃密はあるが)。

ユーザーイノベーションが当たり前の時代になり、オープンイノベーションに対する意識も浸透しつつある中、マーケティングを必要とするのはむしと技術者であるのではないか。オリジナルなものを開発したいはずだ。

では技術者がマーケティングセンスを習得するのは何が効果的かといえば、それは観察である。観察からの顧客価値をインサイトすることである。

【人材育成】トレーニング不足

教育はやってきているが効果が見られないという話はよく聞く。理由はシンプルで、トレーニング不足である。

PEST分析も何回作りあげたことがあるだろうか。何回も作りあげるプロセスをPEST分析は余り役に立たないという専門家もいるが、時代の変化を捉え、先を観るという点においてPEST分析は効果的な手法である。手法なので改良してもよい。

「知っているとできる」は違う。誰しも聞いたことがあるフレーズだ。実は、これはというPEST分析を余り見たことがない。PEST分析は定期的というか何度も作る必要がある。1年前のPESTと今のPESTを比較しただろうか。“新聞なんてものは確認で読まないといけない。こんな記事がそろそろ出てくるはずだと。もし意外な記事があれば何故そのような記事が出たかその場で説明してみることだ。”

マーケティングで4Pという手法がある。これも専門家によっては余り意味がないという意見もある。しかし、導入期と成長期で4Pは異なる。ライフサイクルは変化する。当初想定した成長期のプロダクト戦略は見直す必要があるかもしれない。市場に新たな財を投入すれば変化の波が起こる。すると、競合他社が類似のプロダクトを投入してくる。波の形は変わってくる。

ロジカルシンキングも同じだ。知ってはいるが使っている場面は殆ど見ない。

要はアウトプット思考であり考える時間をとっていない。

【人材育成】社内講師のすすめ

P.F.ドラッカーは知識労働者の課題は生産性向上であり、それは社会的課題であり、6ステップを提案している。“6番目は他人に教える。“ つまり、自ら教える時に最もよく学ぶということだ。

社内講師というと専門領域を伝承するイメージがあるが、2つの側面が求められる。一つは専門的知識だ。

もう一つの側面はコンピテンシーである。単に専門技術があれば良いというものではない。組織のバリューを自身の言葉で伝える役割がある。関連情報に関し常にアクセスをして情報感度を高めおく必要がある。また、メンバーを元気にさせるEnergizerとしての役もある。そして人徳が求められる。

入社20年も経てば何かしらの社内講師をやっても良いのではないか。ジョンP.コッターが組織変革8段階の8番目として、“成果の定着(継続)と持続的発展”を示している。今の組織は、アウトプットばかり追求し、考える時間を取らず、非効率な試行錯誤を繰り返している側面がある。単に変革プロジェクトに限らず、学習する組織として、日々の業務から学んだものを組織知として財産化していくことが求められている。

【人材育成】経験または疑似体験

新規事業が創造出来る人材を育成したい。01人材だ。多くは上手くいかない。

アリとキリギリスで有名なイソップ物語。ソクラテスが極級で詩文に移したとされるものだ。

イソップ物語の本質は“自分を知ること”である。この哲学はギリシャの最大の資産といってもよいのではないか。

人は経験から学ばない。よって本当の自分が何者かわからない。しかし、経験を通じて自己認識のレベルは少し上がる。そして経験をする。その繰り返しから自分を徐々に知ることになる。

いくら研修を行っても経験しないものには学習はない。しかし、学習を経験に変える能力、疑似体験で学ぶ能力があれば成長する。

ただし、ある程度の経験がないと(つまり疑似体験)がないと厳しいだろう。

時を過ごすと経験は異なる。学習の仕方、疑似体験の在り方を問うことだ。そうでなければ幾ら研修をやっても無意味ではないだろうか。

【人事制度】離職率

ハーバード・ビジネス・スクールのテレサ・アマビール教授の調査によれば、職場生活の良し悪しは「僅かでも日々の進歩」と「手助けや助言を与えてくれる同僚の存在」が圧倒的に大きいという。

ギャロップ社のエンゲージメント調査では、上司の影響が最も大きいと指摘している。

そもそもアイデンティティーの成長プロセスからみて、内発的動機が原因または引き金で転職などを引き起こすことは少ないと仮定すれば、離職などの原因の多くはX理論(アダム的欲求)の領域が多いのではないか。それは、人間関係などによる不安、マンネリ感による不安、将来の安定性に対する不安、そして単にもっと面白い職場やキャリアがあるのではないかというある種の可能性期待である。

勿論、ホランド理論にあるように、性格やタイプで向き不向き、或いは好き嫌いな仕事タイプはあるだろう。しかし、人と対話するのが苦手だからといってエンジニアや研究職向きかといえば、そうとは限らない。単にそうした経験をしてきていないからである。今の世代は過剰反応世代ともいわれ、経験幅が狭い。よって、ちょっとしたことで感情が大きく揺さぶられる。そうした世代において自分の性格のタイプはこうだと断定或いはかなりの程度で確からしいと推測するというのは、安易すぎないか。経験したことがないから“やる”。それが成長の前提である。ちなみに、“経験する”と“時を過ごす”とは異なる。

【人事制度】働き方改革と衛生要因

ハーズバーグの二要因理論によれば労働環境は衛星要因であり動機付け要因にはならない。

目的として、コミュニケーションを高めるためのオフィスの動線などで設計を工夫するのであれば衛生要因とは異なる。

しかし、例えば在宅勤務は一つの形態であるが、それが動機付け要因になるか、また生産性向上や業績向上に繋がるかは見守る必要がある。

エルトン・メイヨ―の理論によれば生産性は労働条件より人間関係が影響するからだ。

企業は業績に影響しないものは却下する。

オープンイノベーションの時代において、ホワイトカラーの業務は消えていく。消えないとしても低賃金労働になるだろう。

よほど高度なナレッジワーカーでなければ在宅勤務によって業績に貢献することは難しいかもしれない。

【人事制度】チーム行動の重要性

評価は主に能力評価と業績評価に分かれる。能力評価は年功序列ではないが、経験年数と能力がある程度相関するので、30代半ばくらいまでは比例関係にある。しかし、それ以降はキャリアは分かれることになる。

業績評価は賞与に関するもので、年度目標に対するパフォーマンス評価である。

能力評価において、チーム行動は極めて重要な視点になる。標準化される業務は今後AI化される。より創造的か課題解決的な業務ウェートが高くなる。突っ込んで言えばオープンイノベーションに必要に能力を持ち合わせているかである。

チーム行動の一つはEQである。EQが低い人が一人いるだけでチームの生産性及びアウトプットが大きく落ちることは実証されている。つまりボトルネックとなる。

【人事制度】管理者3つの役割

管理者の役割というと多くは海外に関するものである。日本のマネジメント論での定義は意外と知らていない。畠山芳雄(かつての私の先輩)は維持機能、革新機能、育成機能の3つを挙げている。この考え方は40年ほど前の理論である。

1980年代、グローバル競争の中で危機を感じた米国で変革型リーダーシップが生まれる。ウォーレンベニスに代表されるように、マネージャーとリーダーの違いが指摘されるようになる。今でもマネージャーとリーダーは異なると考える傾向がある。その後、ミンツバーグは異なる見解を示すことになる。

上記3つの機能は経営の状況によってウェートは異なるものの、上に立つ者の、役割の本質を示している。今でも色褪せることはないように思える。管理者の評価として参考されてはどうか。

【人事制度】目標とフィードバック

組織マネジメントは目標とフィードバックが基本となります。

目標は組織において唯一の共通言語といってよいものです。年間、月間、週間と目標を達成するために日々活動を行っていますが、多くは日々の課題を消化するだけで、目線をあげ、目標を見ることはあまりありません。評価や確認の時期になってなって思い出し、その場を凌ぐための資料を慌てて作って何とか会議をやり過ごす…そんな経験を持っている人は多いのではないでしょうか。

人事評価は主に能力評価と業績評価の2つで構成されます。能力評価は業績結果の蓄積からそのの能力があると認められた結果として高まっていくものです。つまり業績評価が基本になります。この業績評価の基は日々の半期、四半期、月間、週間の目標に対しての達成度になります。端的にいえば、週間レベルで目標と成果の確認を行うことが十分であれば人事制度も機能するということになります。

何事もコミュニケーションということになりますが、単に毎日話をしているということではなく、共通言語である組織目標をベースに語る習慣、文化が必要となります。勿論、世間話も前後には必要でしょう。道義的リーダーシップは欠かせません。

このコミュニケーションにおいてもう一つ欠かせないのがフィードバックです。結果または予測に対して対策や優先順位など話し合うことです。指摘な批判も時にはあるかもしれませんが、次のより良い行動へ転嫁できなければ意味がありません。

【人事制度】10年先をみること

現状を評価するものではありません。人事制度に限らずマネジメント制度は将来を導くものでないといけません。

考課の時期だけ評価表を見ること自体、組織文化として好ましいとは言えません。行動指針となるものが評価軸であるべきでしょう。

よって、評価軸を全員が満たすようなものではなく、あるべき姿、期待したいことを示すものですから、かなりの要求水準のものであってよいのです。

10年先を見る上で更に2つの視点が必要です。一つは人材プールです。求める人材構成をイメージしておくことです。もう一つは財務シミュレーションです。自社の人件費及び労務費の割合が将来どのようなレベルであるべきかを考えます。これは内部留保を含め、M&Aと比較するなど企業戦略及び財務戦略のシナリオの中で検討しなければなりません。

【人事制度】公正性より納得感

人事制度(人材マネジメントシステム)を設計する際、公平性や公正性にこだわりすごることがあります。

先ず認識しておくべきことは、同じ人事制度が続くとは限らないということです。完璧な制度を求めすぎると実際的でなくなり運用できません。運用できない制度を導入すれば組織が崩壊します。

制度設計以上に運用が鍵となります。普段のコミュニケーションがなければ考課は形骸化します。納得感のある制度の運用が鍵です。

そのためには制度そのものは記憶できるくらいシンプルなものが良いでしょう。

【人事制度】コア3制度

人事制度にはコア3制度というものがあります。キャリア制度、評価制度、報酬制度です。

組織の理念や方針から人材ビジョンを作ります。次に事業特性、業務特性、組織特性を把握した上で3制度のキーワードを設定していきます。

ベンチャーであればスパイキー(尖がった)な制度でなければ魅力はないでしょう。評価においても社内での順位である相対的なものではなく絶対評価が望ましいでしょう。

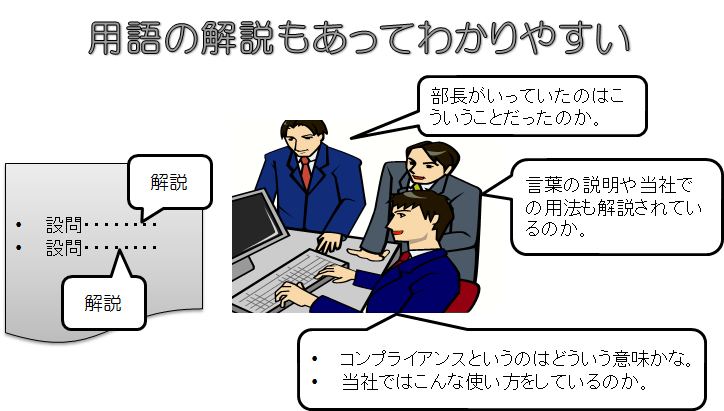

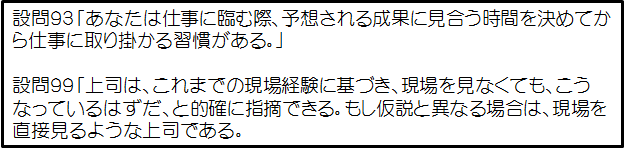

【設問設計】設問の用語解説や定義そのものが重要

ビジョン、戦略、役割、リーダーシップなどシステム全体を問う設問である。よって回答する人によって、言葉の意味自体よくわからないといったことが起きる。

或いは、うちは目標管理制度という言い方はしない、PDCAという言い方はしないといった社内用語の違いがある。

また、「中期経営計画に関して~」と問うた時に、今年は2年目でローリングの年です、といったことを強調したいといったニーズもあるだろう。

より意味あるアンケートそして診断にするためには、言葉の理解は深めておきたい。その為の対策として、108設問全てに用語の解説或いは注記をオリジナルで書き加えることができる。

組織文化診断はwebで回答する形式であり、設問ごとに回答を選択していく。その際、設問ごとの解説を表示させることができる。

【設問設計】触発を促す設問

組織開発において規範(理論)モデルとは、あるべき姿を提示するモデルのことをいう。これに対し状況適応型モデルというのがある。これはアンケート(リサーチ)において標準的なモデルを設定するものではなく、状況に応じてアンケート内容などをデザインするものである。

組織開発は1940年代から研究がはじまり、1960年代になるとレンシス・リッカートの組織特性プロフィールモデルのようなあるべき組織や組織パターンを示す、それに対して現状組織を比較する考え方が出てくる。ブレーク/ムートンのマネジリアル・グリッドはよく知られているが規範モデルといってよい。

現在様々な団体で提示されている組織文化診断の類はこの規範モデルである。この診断プログラムも規範モデルに近いが多少異なるところがある。

従来の規範モデルは、組織のタイプを分類することが主たる目的であった。しかし、例えば素材を大量に生産するタイプの組織に、官僚型ですね、ピラミッド型ですねといったところであまり意味はない。専門家集団の様な組織に対して、プロジェクト型ですね、アドホック型ですねと診断しても、当たり前であり、だから何だということになる。

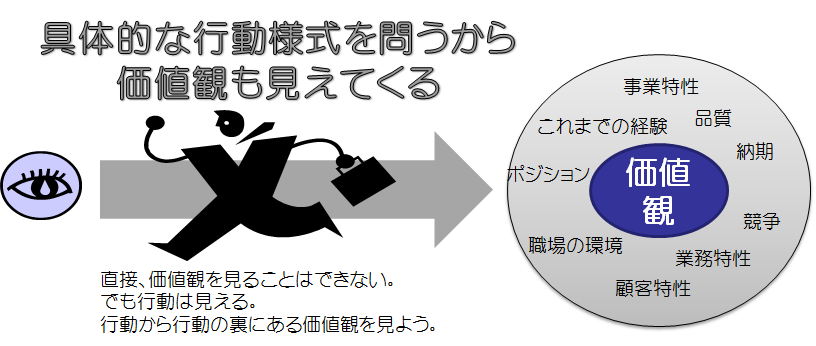

この組織文化診断の特徴は、組織を区分することが目的ではなく、組織を見るフレームワークを12のドライバーと36のリクワイヤメントというビューポイントを整備したものである。

従って、108の設問が“触発”または“啓蒙”としての役割を果たさなければならない。108の設問に回答することで、組織のあるべき姿、組織に対する見方、戦略と組織の関係、役割と責任、自律的人材としての視座など、気づきを触発する設問表現にこだわっている。

それに回答する方も単に質問に答えるだけで何も刺激がなければつまらないし、興味を喚起するものでなければ組織文化によくない。

環境学習、知識学習そして感情学習へ

リチャード・バレットのモデルは組織開発において感情学習を軸にしたものであり、注目に値する。

1998年であり、、学習する組織の8年後である。規範理論の範疇に入る。彼は企業(組織)及び個人も同様に、公共性へ向かうべきであり、それが成長であるという信念をもって提案している。Liberating the Corporate Soul : Building a Visionary Organization (1998)

彼は組織開発を軽視した取り組みについて言及している。1994年の調査である。リエンジニアリングを先駆けて行った99の組織のうち、3分の2の組織が生産力は平凡、売上は限界収益点ぎりぎりか倒産と判断された。失敗の主な原因の一つは人間的な側面の配慮が欠けていたことだ。(中略)ダウンサイジングを行った企業のうち営業利益が短期あるいは長期で増加した企業は半数以下であり、早期に生産性を上げた企業が3分の1以下である。士気は72%の企業で急速に落ち込んだ。(注)トーマス・ダベンポートの論文を基にしている。Fast Company Magazine の`Premiere Issue, Why Re-engineering Failed, 1995年(Thomas H. Davenport)

彼の主な主張及び論点は次のようなものである。

・ 組織の情緒の健全性とは、自分自身をどれだけ感じられるかということと、他者との関係性の質で定義される。「組織の適性(生産性、効率、品質)」と「人間関係」が、情緒の健全性を測定する指標である。従業員の強い友情、同僚や上司との結びつき。責任ある自由、仕事へのプライド、平等などである。これは生産性に関するものである。

・ 組織の意識の健全性とは、組織の外と内、双方からの開放性に直結する。外とは外部環境からの学習であり製品やサービスの改良などである。内とは組織文化中心の学習(変革)である。外部での達成は企業の自尊心や士気を高め、内部での成長は創造性を高める。創造性を養うことは知識を養うことより重要である。これは創造性に関するものである。

・ 企業の多くは身体面(財務的)健全性、情緒面(生産性)のニーズを満たすことだけを考える。意識面へのニーズを満たすものもあるが、殆どは達成の為の学習に集中し、内的成長への自己認識、自己革新へは向かわない。

・ 企業の変革は、リーダーシップの価値と行動を変革することから始まる。企業が変革するのではない。人間が変革するのである。

・ マネジメント理論は組織が学習することに置かれ始めている。これは組織が外部環境に学ぶことから、組織の内部環境に学ぶことへの移行に起こる。自分自身について学び始めると、感情への道が開ける。顧客のニーズ、市場、競争などに学ぶことは重要だが、革新性や創造性、生産性を阻害する組織内部の文化的問題の解決については役に立たない。人と組織が発展するのは、自らの魂を遠ざけているような感情的な問題に、積極的に立ち向かった場合においてだけ。個人或いは組織レベルでの自己認知こそが、進化と成長への唯一の道である。

リチャード・バレットの根底概念は、組織を生命体であるとする考え方である。彼は、人や組織が公共性を考えると、「信頼」「正直さ」「自愛」「共有」といった価値観が大切であり、それは(組織は)生命体であると定義している。

また、特に優れた企業に共通している8項目についても紹介している(バランスよく価値観を固定化させていく、文化とシステムがリンケージしている、機能的に協働がなされている、決して満足しないなど)。~The 8 Practices of Exceptional Companies 」1997年(ジャック.フィッツ.エンツ)からの紹介である。~

また、リチャード・バレットのモデルは、エリク・H・エリクソンの8つの発達課題を連想させるモデルである。組織も含め、公益性へ移行しているのは21世型モデルに相応しいといえる。

自分の存在、組織の存在を深く掘り下げていくことで、個人そして組織は公益性へ変換していくべきであるというものである。マイケル・ポーターのCSV(Creating Shared Value共通価値の戦略)を予感させるものである。

組織開発は、個人、組織、社会が相互に影響を受け、バランスをとりながら価値観を進化させていくモデルへと展開されているといえる。

組織開発は、人と社会の幸福を模索していく中で、経済性優先の経営に対して何度も何度も経済性重視にチャレンジしてきた歴史のように思える。

本来エクセレントな企業とは、社会性と経済性の同時達成を追求している組織体ではないのか。戦略の変遷を見てもその潮流を感じる。外部環境から戦略を学ぶことはできるが、変革や創造というのは内なるものの力である。組織開発はその両方を統合的に融合させながら取り組むマネジメントなのである。

学習する組織

戦略、学習する組織、感情学習、組織形態という側面から組織開発との関係性についてみてみる。

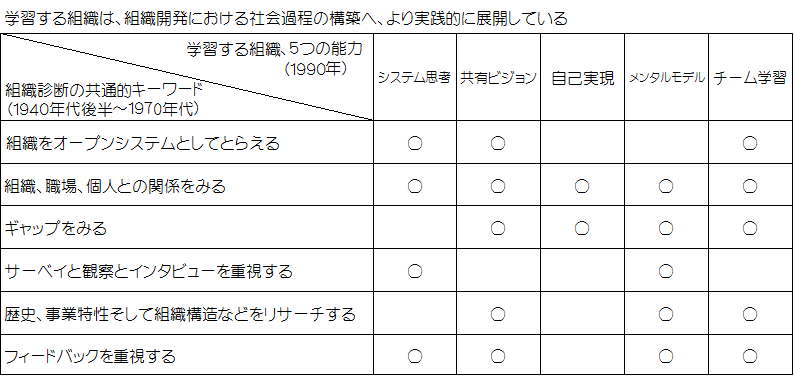

ピーター・センゲが著書The Fifth Discipline(1990年)の中でラーニング・オーガナイゼーションを紹介してほぼ20年が経過する。複雑な環境に対応するためには、企業はよりラーニングフルにならなければならないとして5つの学習領域を提案している。①システム思考、②共有ビジョン、③チーム学習、④メンタルモデル、⑤自己実現である。組織開発そのものである。

システム思考の発想は、組織開発においてそれがオープンシステムである状態を構造化する手法ともいえる。しかし、組織開発の場合は、8つのシステム原型のように、パターン化されるとは限らない。組織は人と同様に全く同じということはないからである。環境、戦略、組織、業務、モチベーションなど多面において影響し合うもので、それは組織の歴史や規模などでも変わってくる。仮に変化するとしても、当該企業の中にあっては、傾向を構造化するシステム思考は有効である。

重要なことは相互に影響し合う重要と思える事象または要素をシステムとして関係を構造化することなのである。

共有ビジョンで重要なことは、トップマネジメントが提示することだけではなく、その作成プロセスに組織構成員が参画することによって目的や目標に対してどれだけコミットメントできるかという点である。

自律性を重視するということは、まずは個人がどのようなビジョンに価値があるのかを考え、それをチームそして組織として意味や価値を共有化することである。

また、共有化できる環境、仕組み、ネットワークを組織が提供しなくてはならない。

組織開発においては、参画型で“あるべき”というのは、先述のリッカートの規範論的モデルと同様である。その意味では、どうあるべきかという方向性を啓蒙的に提示するアンケートやサーベイはマネジメントツールの一つとして効果的であるといえる。例えば、「あなたは、部門の戦略目標を作成する過程において、意見を求められましたか、或いはチームでディスカッションをしましたか?」といった設問である。

組織開発として具体的な対策を講じていくには、組織特性などシステム全体を考慮に入れて検討しなくてはならない。例えば、起業まもない単純組織型の場合、強いトップがある程度強制力を持って組織を牽引する必要があるため、組織メンバーの参画度合は小さくなることがある。よって、参画度合が低い、環境がないからといって一概に高めるという方策にはいかない。規範的モデルがよくないという意味ではない。その組織の歴史、事業特性などを考慮に入れて、何故そうのような結果になったのかを理解することである。そして、今後どうあるべきか、あるべき姿とのギャップをみていくことが重要なのだ。

メンタルモデルは常識や思い込みを変えていくこと、新しい行動を生み出すものである。その中心となるスキルが内省と探究である。内省は自らのメンタルモデルの形成過程を明らかにする。探究とは他者との語り合いの中から互いの考え方の前提を知ることである。これは行動科学のアプローチである。

日本の企業組織の中でメンタルモデルを実践することは容易ではないだろう。文化的に、語る類のものではないと思っている人も多いと思われる。学習する組織でいう《推論のはしご》と《左側の台詞》である。何故そう感じたのか、何故そのように結論づけたのか、思考と推論のプロセスを見えるようにすることで違いと共通点を見出すこと、行動の選択基準となっている価値観を相互に理解することである。

この取組みは、組織開発において重要な取り組みである。組織開発では、戦略や組織、マネジメントシステムそして事業特性などとの関係の中で何故そのように認識しているのかを明らかにしようとする。よって、自分が何故そのような思考プロセスを踏んだのかが気づき易くなる。また、客観的に示唆するので、メンタルブロックも低く、議論もし易い。内省を手助けするものである。

そもそも組織文化というのは無意識の行動習慣であるので、気づくこと自体が困難であり課題でもある。それをどのように気づかせ、行動を変革させていくのかのヒントを見つけ出すのも組織開発の役割である。

ただし、直観とは異なるものであり、メンタルモデルが新たなアイデアを生み出すとは限らないので、創造性と混同してはいけない。或いは過剰期待してはいけない。

チーム学習はチーム・ビルディングと異なり、メンバーのスキルを高めるものではなく、またコミュニケーション・スキルを高めるものでもない。学習する組織では、アラインメントという単語を使っている。ベクトルを合わせる、協力体制をつくる、全体として機能するということである。

チーム学習に取り組むには個人がメンタルモデルに馴染んでおく必要がある。《推論のはしご》と《左側の台詞》である。互いの考え方や感じ方がわかっているチームが一体感をもって相乗効果を高めながら行動することである。

組織開発では組織、職場、個人との関係をみる。そこで注意すべきことは、チームとしての自律的なまとまりと全体組織としての有機化とをいかに図っていくかである。言い換えれば、部分最適と全体最適をいかに同時に図っていくかである。

自己実現(マスタリー)は学習する組織の前提となる。個人が絶え間なく自己の能力を高めていこうとするものである。自己実現をするには、自分のビジョンを明確にすることと現状を明確にとらえる必要がある。このギャップをクリエイティブ・テンションと呼び創造的緊張を生み出す源となるとしている。

組織開発の場合、事業特性や業務特性などを多面で考慮する必要がある。例えば、自己能力を高めていこうとする社員ばかりで組織が構成されているとは限らない。度重なるコストダウンの結果、社員の数は減り、標準的な仕事だけでなく、CADや情報処理などある程度専門的な仕事もアウトソーシングされている。

そうしたチームまたは部門の管理職は、外部社員に対して指示する制限がある中で、発生する多様な案件に緊急的に対処することに忙殺されている。自分自身もプレイヤーとして専門職として担当案件を処理するという日常である。部下(メンバー)も専門的な業務に没頭しながら、納期に追われている状況である。

こうした状況の中で、マネージャー或いは担当者が自主的に自己の能力を継続して高めていこうとするのは、物理的にも困難な面がある。そうした中で組織開発は具体的な対策を提供していかないといけない。

学習する組織は、組織開発の領域において大きな役割を果たしているが、発表されて20年以上経過する今も、その実現は容易ではない。

一つヒントがあるとすれば、それは新たな戦略やプロジェクトに取り組むプロセスの中に組織開発アプローチを組み込むこと、自律的な変革システムを遺伝子のように組み込むことである。戦略を共有し実践していくプロセスの中に、学習の仕組み、創造性を開発する仕組みをより自然に組み入れる、組織開発が本来目指したシステムとしてダイナズムを持った組織開発へ発展していかなくてはならないのだ。

競争優位から市場優位そして学習優位へ

戦略、学習する組織、感情学習、組織形態という側面から組織開発との関係性についてみてみる。

リーマンショックは金融がグローバルであることを証明した。リーマンショック前は多少乱暴な括りをすれば競争優位の時代であったといえる。

マッキンゼーによれば不確実性が比較的低いミクロ経済のモデルにおいて、競争優位は適合する。(注)競争優位の源泉は3つの前提からなる。一つは、業界は独立という前提である。よって、ポーター理論にある5フォース(5Forces)、買い手、売り手、代替品、競合他社、新規参入者で構成される。

二つ目の前提は、競合他社および新規参入者に対して参入障壁を持つことが重要であり、それは構造的優位が価値の源泉になるというものである。

三つ目の前提は、不確実性が低いので参入者の行動が比較的予測できるというものである。

これ以外に競争優位の源泉として2つを追加してあげている。一つは、現場の実行力である。競合他社が構造的優位をもっていたとしても、処理能力や改善能力によって相手の構造的優位を凌ぐことができる。代表的なものはトヨタのオペレーショナル・エクセレンスである。

二つ目は洞察力や先見性である。これは技術力、専門性、卓越した創造性といったリソースのことである。

経済環境がよりグローバル化することで不確実性は増すことになる。不確実性が低い環境では、投資対リターンもNPVなどでシミュレーションしたであろうが、市場の条件が変わる可能性を考慮し、リアルオプションなどを用いないといけない。

未経験の市場では、どのように生活者が反応するか特定化できない、よっていくつかのシナリオを用意しておく必要がある。競合他社も予期せぬとこころから登場するかもしれない。ゲーム理論を使った仮想相手のシミュレーションも必要になる。(注)「マッキンゼー 戦略の進化」2003年ダイヤモンド社

リーマンショックが世界同時不況になった理由はどこにあるのか。西欧先進国の資金が実需のあるアジア市場へ資金が流れなかったことで世界同時不況になった。しかし、その後様相は変わってきた。

アジア市場における証券市場の整備、上場企業の増加などをみれば、アジア市場という経済圏で資金を自立的に循環できるようになってきたといえる。

これは高度成長を意味する。高度成長が戦略的に意味するのは、成長する市場に身を置いているということである。後発で成長市場へ赴くということは、継続的に投資をし続ける一方で、ポジションは低いということになるので、PPM(Product Portfolio Management)でいうところの問題児になる。

よって、どの市場、どの財に先行して身を置いているかが極めて重要になる。規模の経済を先に作った方が勝利者となる可能性は極めて高い。よって、競争戦略(競争優位)<市場戦略ということになる。

新たな市場、不確実性の高い市場において重要なことは、市場の動きを繊細にとらえることである。これは成熟の市場においても購買者の購買行動が不確実性を増せば同様である。

CRM(Customer Relationship Management)で顧客および顧客の購買データを集積したとしてもそこからはヒントを見いだせないことがある。何かを仕掛けてその変化をみることで消費者の動きや流動を察知することができる。単に結果をみても意図的な仕掛けつまり仮説に対する変化(検証)をみなければ気づきはない。

そうしたゆらぎともいえる変化を市場から俊敏に把握し、戦術そして戦略まで俊敏に適応・変化させる組織能力が求められる。既存の理論やシステムのフレームワークにこだわるのではなく、創造的(より柔軟で有機的)に進化していくマネジメントそれが学習優位である。

そしてこの学習優位は組織文化が大きく影響し、組織開発のアプローチが必須となるはずだ。

ここで重要なことは、戦略から組織開発へアプローチしてきたこと(近づいてきたこと)である。

(書籍「組織開発」より)

組織開発の定義

梅澤正著「組織文化の視点から」(1983年)は組織開発、組織文化を語る上で忘れていけない著作である。筆者自身、80年代に組織文化診断を開発する際、最も影響を受けたものであり、今なお読み返す数少ない著作である。

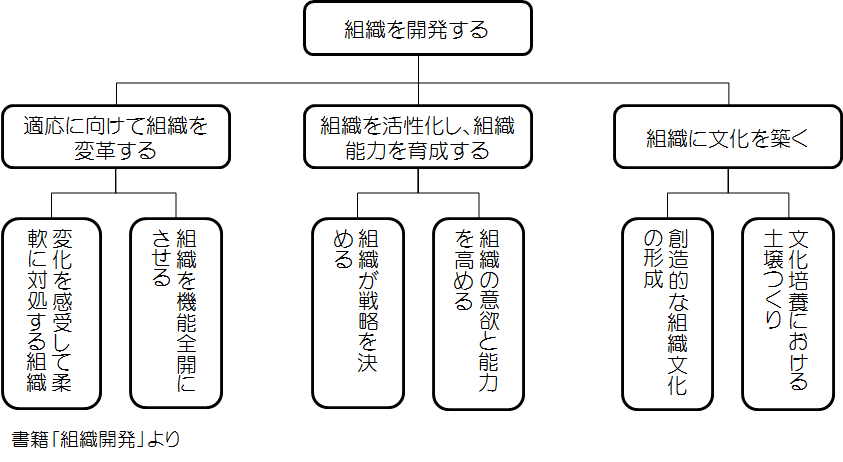

彼はその序章「組織を開発する」において大きく3つのことを述べている。一つ目は、適応に向けて組織を変革すること。これは変化を感受して柔軟に対処する組織のことで内外の要請を確実にキャッチし、それによく対処しうること、といっている。前者は組織が備えるべき感受性であり、後者を柔軟性とよんでいる。また、一つ目の要素として、組織を機能全開にさせることをあげている。

二つ目は、組織を活性化し、組織能力を育成することをあげている。これについては二つのことをいっている。組織が戦略を決める。チャンドラーは、組織は戦略に従うという立場をとり、アンゾフは戦略が組織に従うという命題を出している。戦略を作り出すのは組織である。よい戦略もよい組織活動を通じてこそ策定できる。組織がダイナミックに動き、活動してこそ、優れた戦略を生み出すことができるというものである。二つ目は、組織の意欲と能力を高めることをあげている。組織開発の必要性と重要性は、優れた戦略の策定だけではなく、実践されないと意味がない。つまり、「経営とは組織なり」という命題に帰結することになる。

当然であるが、組織開発は個人行動還元論の立場はとらない。組織を変えても結局個人が変わらないといけない、という考え方は個人に依存しすぎる経営観であり、組織全体の在り方を規定するのがトップマネジメントであるという点が失念されているといえる。

三つ目は、組織に文化を築くことをあげている。これに関しては二つをあげている。一つは創造的な組織文化の形成、二つ目は文化培養による土壌つくりである。

創造的な組織文化の形成というのは、一言でいえば、次代に向かい、新たな行動様式をつくるということである。

文化というのは組織またはグループにとって、どのように行動すればよいのかの羅針盤のようなものである。行動モデルとなる。何か課題に直面した時に、その行動モデルが成功を導くか失敗のリスクを軽減してくれる。一方でそうした行動モデルはそこから逸脱することを避けるという働きももたらす。

新たな戦略や制度を実行する際、この文化が邪魔になる可能性もある。この対応には2種あって、一つは既存の組織文化と抵触しない範囲で改革を進める方法。一方は、新たな試みが根付くに十分なだけ既存組織文化も変容させ新たな文化を培養させる方法である。重要なのは後者である。土壌つくりとはこのことをいっている。

W・ウォーナー・バークは組織開発の定義について次にように述べている。「個人のニーズと組織の目標をよりいっそう蜜に統合する変革であり、また、特に人材をはじめ経営諸資源をもっと活用して組織の効果性を高めていく変革であり、さらに組織のメンバーやその労働条件が直接影響を受ける意思決定には、メンバーをさらにインヴォルブさせていくような変革である。」「組織開発とは、行動科学の技法、リサーチおよび理論を活用して、組織文化のなかに起こす計画的な変革プロセスである。」

(1982年 Organizational Development)

梅澤氏によれば、組織開発の目的は何かといえば、新しい行動様式が造出されることが目的である。いずれにせよ、共通していることは、組織開発の展開に当たっては、創り出すという姿勢が大事であるということ。よって、組織開発は、問題指摘型でとどまる限り、広く浸透し、深く定着することはない。

組織診断モデルの共通認識

70年代までの組織診断モデルを一部であるが研究すると、組織開発に関して、以下の点が共通の認識として整理される。

① 組織をオープンシステムとしてとらえる

組織は環境と関係し合うものである。組織は現在の事業環境それに適合すべき戦略、機能の構成、業務そしてそれらを動かす人といったすべての要素と相互影響し合い、進化し、そして調和するもので、一つの有機体としてとらえることができる。

② 組織、職場、個人との関係をみる

組織開発は組織つまりシステムを対象とする。組織の目的や目標、職場或いはグループにおける目的や目標、個人の目的や目標など構成単位で調和や適合の関係性をみる。人間と生産性を切り分けてみるのではなく、一つの有機体としてそのバランスと相互影響関係をみる。

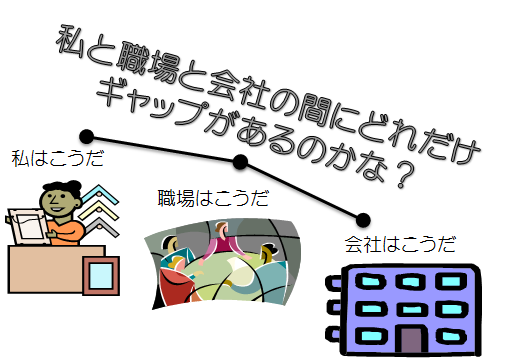

③ ギャップをみる

組織、職場、個人の現在の状態、あるべき姿とのギャップ(フィットの状態)がシステムとしての組織の効果性を妨げるものと考える。ギャップは、戦略と組織と業務との整合性、組織目標に対する個人の認識の一致など多面でみる。

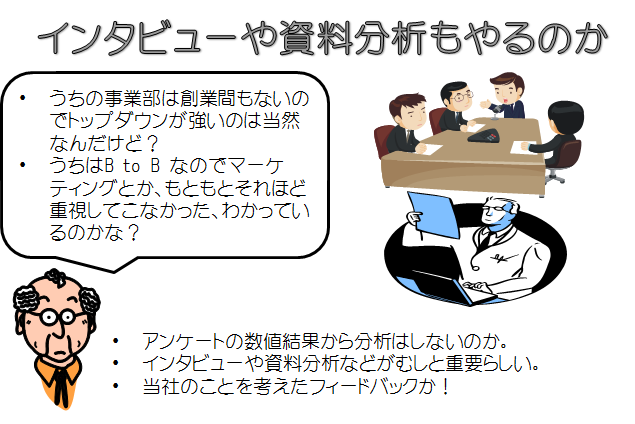

④ サーベイと観察とインタビューを重視する

質問票などによるサーベイが有効である。また、戦略や目標などが公式組織と非公式組織の間でどのようなギャップがあるかなどを観察またはインタビューすることが欠かせない。サーベイとアクション・リサーチの双方が必要である。

調査をするコンサルタントまたは分析者の能力とセンスが問われる。

⑤ 歴史、事業特性そして組織構造などをリサーチする

現在の組織行動は当該企業が置かれてきた環境や営んでいる事業の特性また、その規模などの影響を受けている。過去どのような環境の時に、どのような戦略を立てたのか、どのような大きな出来事があったのかなどを調査する。組織構造やマネジメントシステムなどの仕組みについても調査する。

⑥ フィードバックを重視する

調査したことをフィードバックすることでその反応をみる。一時的な効果であったのか、効果が継続しているのか、その因果をさらに探り、さらに調査を続ける。特に、組織内でのフィードバックの場を重視する。

組織診断モデルについて簡略ではあるが歴史考察をした。多少、方法論に偏重している点は否めないが、組織開発のアプローチとして組織診断があることは理解できる。

レビンソンの臨床アプローチ(Harry Levinson)

1970年代の組織診断モデルの一つである。

レビンソンは精神分析理論にもとづくアプローチで組織をみる。医者が患者を診るアプローチである。過去の病歴(情報)を集め、血液検査を行い、よく観察し、様々な触診を行うことで患者の容態や原因を探る。

よって、医者そのものに眼力のようなものがないと診断(仮説の立案や因果分析などを含む)はできない。つまり、分析者(コンサルタント)自身が最も重要なインストルメントであり、微妙なものを感知するアンテナを持っていないといけない。つまり、レビンソンのモデルの特徴は、コンサルタントによる丁寧な観察と感知能力にある。

観察以外にレビンソンは5つのデータを分析の拠り所としている。①事実に基づくデータ(事業計画書、職務記述書など)、②外部情報(競合他社、供給者、協業先など)、③組織のパターン(組織の形態、責任の構造など)、④状況設定(組織機能の役割とその配分、目標設定やその進捗状況の評価など)、⑤タスクのパターン(相互補完活動、同時並行的活動、連続的活動、個人活動に区分)の5つである。

こうしたデータを活用して、システム(組織)が環境にどのような影響を受け、組織の機能がどのような相互作用を果たし、業務または作業がある状況設定の中でどのように展開されていくのかを考察するモデルである。

*感知能力にこだわるレビンソンは、例えば、インタビューの仕方に関しても細かく言及している。インタビューはon-the-job interviewであり、インタビューする人を選ぶこと、インタビューの組み立て、インタビューでの行動のあり方などにも言及している。

“Organizational Diagnosis” Harry Levinson 1972年

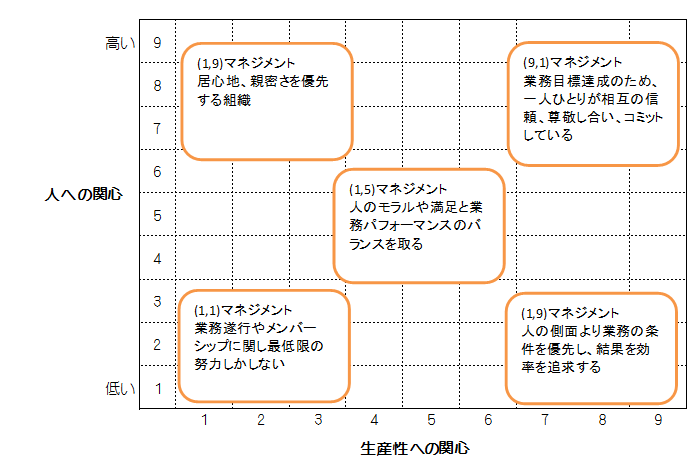

ブレーク/ムートンのマネジリアル・グリッド(Robert R. Blake and Jane Srygley Mouton)

1960年代に紹介された組織診断モデルである。

リーダーシップ理論ではよく知られているモデルある。前述のリッカートと同様に規範的モデルの一つである。マネジリアル・グリッドは縦軸に人間に対する関心、横軸に生産性に対する関心を置き、それぞれ高低を9設定し、どのエリアにいるかで診断するモデルである。ちなみに、人間と生産性(注4)という表現は、ブレークとムートンがわかりやすくしたもので、前述の構造づくりと配慮といった表現が一般的であった。このグリッドの重要な点は、この二元を一つの連続体として概念化したことにある。

ちなみにグリッド(1.1)は、不毛のマネジメントという領域で、最小限の努力を払って要求されている仕事を維持するに適当な方法という意味である。グリッド(1.9)(人間に対する関心が9、生産性に対する関心が1)はカントリークラブ・マネジメントという領域で、人間の欲求に心を配り、満足のいく関係を維持し、友好的で居心地の良い雰囲気の組織をつくるのに適した方法である。

原書では縦軸がconcern for people 、横軸がconcern for productionという表現になっている。 “The Managerial Grid” Blake & Mouton 1964年

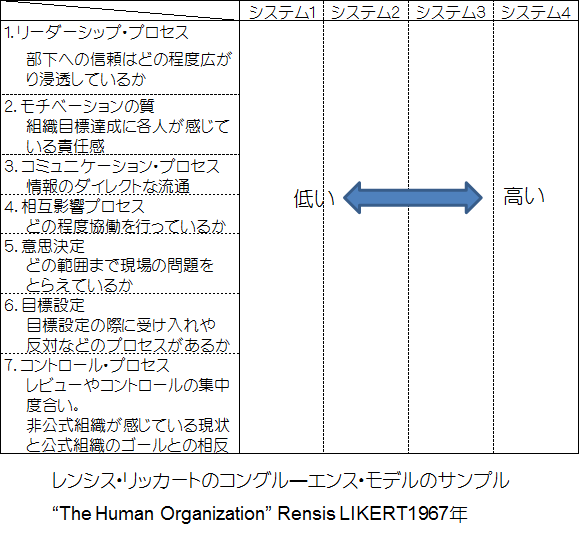

リッカートの組織特性のプロフィールモデル(Rensis LIKERT)

1970年代の組織診断モデルの一つである。

リッカートのモデルは組織(システム)を4区分(区分というよりは4段階)に分けてみるものである。システム1は専制、独裁的、トップダウン的な組織モデル。システム2は温情的、権威的な組織モデル。システム3はコンサルタティブ(協議的)なモデル。システム4は参画的なモデル。システム3とシステム4の違いは、3は協議的であるが最終意思決定はマネジメントが行う、システム4はグループでの合意を目指すものである。

この4つの区分に、組織の特徴を示す7つのセクションを設定している。7つとは、①リーダーシップ・プロセス、②モチベーションの質、③コミュニケーション・プロセス、④相互作用(相互影響プロセス)、⑤意思決定プロセス、⑥目標設定や日常のやり方、⑦コントロール・プロセスである。例えば、意思決定でいえば、メンバーは自分の業務に関わる意思決定に関与しているかといった内容である。統制では、統制機能はどこに集中しているか、コストや生産性のデータは何に使用しているかといった内容である。

縦軸に7つのセクションを、横軸に4区分を置いたグリッドを作成する。各セクションには複数の質問が設定されている。これがアンケートになる。組織構成員は、この質問に対し、現在の状態、過去の状態、あるべき状態を回答していく。

例えば、リーダーシップのセクションで部下が上司と自由闊達に話ができるかという質問があったとする。現状はシステム1~4のどれに該当するか、過去はどうか、将来はどうあるべきかを回答する。

このモデルはシステム4があるべき姿であるという回答へ導くような印象がある。ある意味、啓蒙的で戦略方向に適したものであることが望まれる。また、設問設計そのものが重要になる。状況適応理論からみれば、こうしたアプローチは好ましくないモデルであるかもしれない。

しかし、1998年のリチャード・バレットのCTT(価値観診断プログラム)のように、個人と組織の意識を利己心、変換、公益という普遍的ともいえるモデルなどを見ると、この規範理論的アプローチは啓蒙的であり組織開発の効果的なモデルの一つといえる。

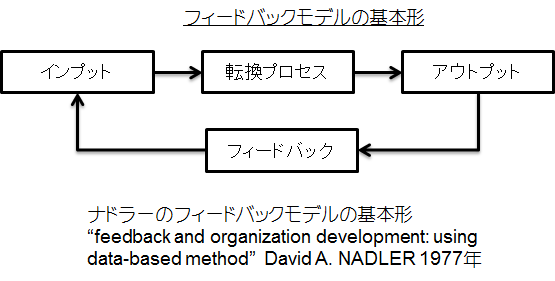

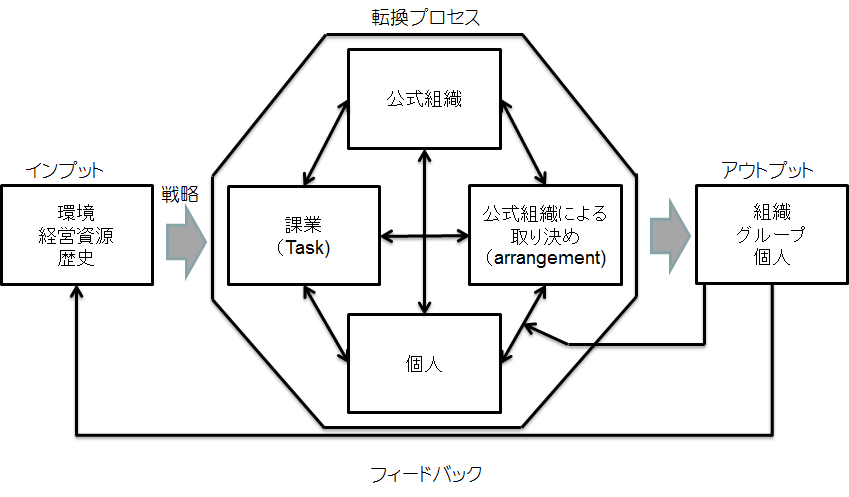

ナドラー/タッシュマンのコングルーエンス・モデル(D.A.Nadler and M.L.Tushman)

1970年代の組織診断モデルの一つである。

コングルーエンス(congruence)とは適合性、調和といった意味である。組織をインプット、アウトプットそしてその間にある転換プロセスとフィードバックに構造化している。

インプットは、リソース(有形資産、無形資産)、組織の歴史、環境、戦略から構成されている。アウトプットは、システムの機能、グループの行動、グループ間の関係、個人の行動とその影響から構成される。

システムの機能というのは組織を動かす仕組みや制度のことである。私見であるが、組織開発においてシステムとは組織そのものを意味する言葉として使われていることが多い。よって、システム=組織(組織図やその構造ではなく、有機的存在としての組織)と読み替えていただいても構わないと考える。

システムが機能しているかどうかは、その組織が目標業績を達成したか、リソースをどの程度有効に活用したか、環境の変化にどの程度対応しているかを問う。

転換プロセスは、タスク、個人、公式の取り決め、非公式組織から構成される。転換プロセスはインプットをアウトプットに転換するプロセスのことである。

タスクは、タスクを処理するのに必要な情報やスキルそして相互依存関係についても問うものである。

個人とは、年齢、性別、スキル、個性、態度といったものである。公式組織の取り決めというのは、公式の組織メカニズムのことで予算制度、業務フロー、報酬制度、情報システムなどで、組織を組織化するものである。

非公式組織とは、非公式な情報網のことで、例えば、ある問題が起きたら誰に聞いたらよいかといった内容にことである。

コングルーエンスといっているのは、インプット各要素の適合性、転換プロセスとの適合性、アウトプットへの適合性をみることである。このフィットの度合が高ければ、個人も組織も高いパフォーマンスを出すことができるというものである。

例えば、人間と組織の問題に関してはいえば、公式の組織ルールを構成員はどの程度認知しているか、組織と個人の目標はどの程度一致しているか、公式の組織ルールはどの程度まで満たされているかなど、フィットの度合を診断するものである。

上図はウォーナー・バークがOrganization developmentで紹介しているナドラーとタッシュマンのコングル―エンス・モデルを参考に作成。

ワイスボード(M.R.Weisbord)の6ボックス組織モデル

1970年代の組織診断モデルの1つである。

6ボックス組織モデルというのは、組織は環境の中にあり、環境から影響を受け、また環境へ影響を与えていると考え、組織を6つのボックスで表現したモデルである。6つとは、①目的、②構造、③関係、④報酬、⑤リーダーシップ、⑥援助的メカニズムである。

目的とは、組織の目的や使命が明確であるか、組織構成員がどの程度それを明確に理解しているか、組織構成員の目標に対する意見の一致度合いなどを示す領域である。

構造とは、目的を展開していく上での機能分解、プロセス分解また業務分担など組織の内部構造を示す領域である。

関係というのは、個人と個人の関係、部門間の関係、個人と仕事との関係を扱う領域である。すべてに良好な関係があることはなく、何かしらの摩擦も生まれるが、それをどのように管理また解消しているかを問う領域である。

報酬とは、必要とされるタスクにインセンティブはあるか、どのような報酬のシステムなのか、従業員は報酬の結果をどのように受け止めているのかといった領域である。

リーダーシップとは、5つのボックスの調和を図るもので、5つのボックスを五角形としてその中心に存在するものである。誰がどのように調和を図っているか、トップの人間は何をマネジメントしているのかなどを問う領域である。

援助的メカニズムというのは、計画、統制、予算など組織目標を達成する上で必要とされる仕組みのことで情報システムも含まれる。

ワイスボードは、この6つのボックスに対し、インタビューを行い、公式と非公式のギャップを見ることで分析をしている。公式、非公式というのは、ルールと実態と言い換えた方がわかりやすい。例えば、目標管理制度のあるべき姿というものがあるが、実際の運用はその通りでないことが多い。このギャップが大きいと組織は非効率になるというものである。

更に、ワイスボードは6つのボックスに関し、強みと弱みに分けて調査している。目的に対する公式な強みは何か、非公式な強みは何か、或いは弱みは何か。こうした分析を通じて、あるべき姿と実際の状態、環境と組織の適合度などをみることで組織を診断し、問題の構造化を図り、対策を講じる。

組織開発としては初期のモデルといえるが、普遍的なフレームワークの一つといえるモデルといってよいのではないかと考える。

“Organizational Diagnosis” Marbin R. Weisbord 1978年

組織開発の初期モデル

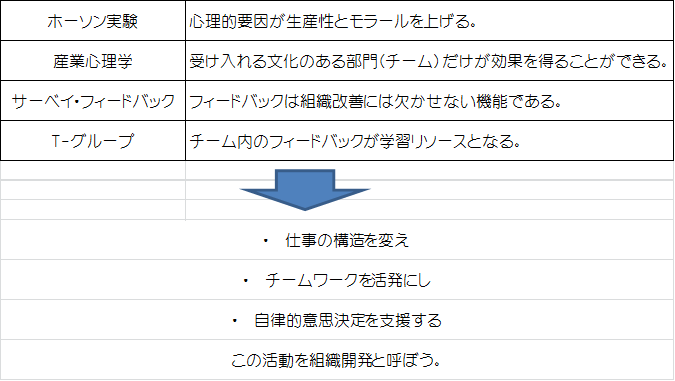

主な歴史は米国になる。W・ウォーナー・バークは次の4つを先駆的事例としてあげている。ホーソン研究、産業心理学、サーベイ・フィードバック、T-グループである。

ホーソン研究というのは聞いたことがある人も多いと思う。1924年から1933年まで、ウェスタン・エレクトロニック社のシカゴにあるホーソン工場で行われた生産性とモラールに関する実験と研究である。

心理的あるいは人間的な要因が、従業員の生産性やモラールに重要な影響を与える。職場での作業ペースなど自分たちで設定できるような自律性を与える。業績と報酬の直接的関係についてフィードバックを受けない。変化について何かしらの選択権があり、何かしらの影響力を与える、といった内容のものである。

産業心理学としては、1940年代後半から1950年代前半、インターナショナル・ハーベスター社で行われたリサーチ・プロジェクトがその代表事例として紹介されている。

監督者に対し2つの側面で訓練を行うというものである。一つは「構造づくり」といわれるもので、タスクの方向性と効果的職務遂行に関するもので、もう一つは部下の欲求や感情に対する「配慮」や感受性に関するものである。

訓練当初、配慮のスコアが高くなったが、その後もとに戻ってしまった。当初より配慮に欠けるチームも出てきた。調べてみると、監督者の上司も構造づくりには力を入れているが、配慮には欠けていたことがわかった。一方で、監督者の上司も配慮に力を入れていた監督者だけが、配慮についての測定を継続して高いスコアをあげていた。部下の態度と行動、上司の態度と行動には直接関係があり、この関係はトレーニングの影響よりも強いというものであった。

換言すると、トレーニングを最初から支持する文化のあった部門(監督者とその上司の双方が同じ意識を共有している部門)だけ効果があったということであり、トレーニングの影響は所属する組織の文化に密接な関係があるということを示している。

一人のリーダーより複数のマネージャーが価値を共有することが活動を継続するポイントであり、文化形成に繋がると示唆している。

サーベイ・フィードバック技法は、1940年代後半から1950年代にかけて開発されたもので、組織診断とグループ・ダイナミクスの2つを融合したものである。

サーベイ・フィードバックは文字通りサーベイ(調査)とフィードバック(確認・差し戻し)の2つからなる。サーベイは従業員が組織の中の様々な要因をどのように認識しているかを知るためのものである。フィードバックはサーベイの結果をシスティマティック(公式に組織上部から下部へ伝達される)に報告することである。

フィードバックをした際、マネージャーがその情報に対し、どのように対処したかで改善(結果)の良否は決まるというものであった。マネージャーがサーベイ結果を部下と共有せず、また組織改善計画を立てなかった場合、なんら変化は起きずむしろ欲求不満だけがたまった。フィードバックを共有し組織改善を伴に計画した職場には改善がみられたというものである。

フィードバックの仕方によって効果は異なるが、フィードバックという機能は、組織改善には欠かせないものである。

T-グループというのは感受性訓練ともいわれている。Tとはトレーニングの意味である。1940年代から研究が行われている。参加者は自分の行動を他者がどのように認知しているか、そしてその行動が他者にどんな影響を与えているかなど、グループ討議を通じて、自分の行動に対してより高い感受性をもつようになったというものである。

T-グループは小グループ単位で行われる。グループ内でそれぞれのメンバーが相互フィードバックを受ける。このフィードバックが個人の洞察力や啓発を助ける学習リソースとなる。これはグループ間でも行われる。

日本でも小集団活動というものが盛んに取り組まれた時期がある。現在でもその文化は伝承されている。

組織開発においてチーム活動は核となる、ということを示唆している。

組織開発(OD:オーガニゼイション・ディベロップメント)という用語は、1950年代後半、ダグラス・マグレガーとリチャード・ベックハードがジェネラル・ミルズ社において、ソシオテクニカル(社会技術的)アプローチで変革を試みたプロジェクトで生まれる。

そのプロジェクトの内容は、仕事の構造の一部を変えて、チームワークを活発にし、現場レベルでもっと多くの意思決定ができるように援助するものである。これを単にボトムアップと呼ばず、また組織改善という言葉でも満足できず、この活動を組織開発と呼ぶことにした。

その後、組織開発はアクション・リサーチとフィードバック・サーベイという2つの技法を中心に発展していくことになる。